Un ballon oval qui se ballade de mains en mains avec grâce. Un balle ronde qui se fait passer à tabac à coups de pied parfois délicats, parfois barbares. Une gonfle ovale catapultée dans les airs dans des trajectoires verticales à donner le vertige. Kickers, punteurs, australiens, scandinaves, brésiliens, sud-af, chypriotes même, ils ont tous la même obsession : celle du ballon. Celle du jeu. Et Sebastian Janikowski n’échappe pas à la règle. Bercé par le soccer, comme ses paires, c’est sur un gridiron qu’il se découvre un second amour. Un ballon fuselé flanqué d’un lacet parfois encombrant. L’amour d’une nouvelle vie.

Guerre froide et sable chaud

Le château de Książ, délire baroque aux accents Renaissance et néo-Rinascimento bâti sur les ruines d’une citadelle érigée au début du XIIIe siècle et mise en miette à coup de sceptre par Ottokar II de Bohême en 1263. Morte-née. De hautes tours aux teintes vert opaline, des façades rose saumon, des colombages qui rappellent le passé médiéval de l’ancienne forteresse et côtoient les frontons modernes d’une aile ouest reconstruite au début du 20e siècle. C’est dans l’ombre de cette imposante bastille, véritable gardienne de l’histoire architecturale de la région, que grandit Sebastian Janikowksi. À Wałbrzych, en Silésie. Coincée entre Wrocław, 4e ville du pays, et la frontière avec ce qu’on appelle encore la Tchécoslovaquie, à quelques bornes à peine. Sorte de ville musée à ciel ouvert entre la Schutzengelkirche, église fantasque de la toute fin du 19e, ou encore la mairie et sa symétrie si parfaite. Un riche héritage architectural que même les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et les tumultes de l’occupation soviétique n’auront pas eu l’audace de défigurer n’y même de simplement égratigner.

Seb n’a que 7 mois quand l’archevêque de Cracovie monte sur le trône de Saint-Pierre. Karol Wojtyła devient Jean-Paul II. Une nomination que les autorités communistes en place vivent comme un affront. Une véritable provocation pour ce régime profondément athée et ostensiblement hostile à la pratique religieuse. Deux ans plus tard, Lech Wałęsa créé le syndicat Solidarność et fédère très vite des millions d’ouvriers polonais autour de lui. La résistance s’est trouvée un nouveau visage et le milieu intellectuel réformateur ne tarde pas à se joindre au mouvement. Malgré la répression ordonnée par le gouvernement d’un Wojciech Jaruzelski de plus en plus nerveux en décembre 1981 puis l’instauration de l’état de siège au lendemain du décès de Léonid Brejnev, Président du Præsidium du Soviet suprême de l’URSS, les revendications se font de plus en plus virulentes, les grèves et les manifestation se succèdent les unes aux autres et la fronde populaire enfle, de plus en plus menaçante. En 1989, dans un climat de révolte généralisée, le Président du Conseil d’État de la République populaire de Pologne et Premier secrétaire du Parti Communiste polonais est contraint de s’asseoir à la même table que Wałęsa et s’entend sur la tenue d’élections législatives partiellement libres. Le 24 août 1989, après le triomphe de Solidarność dans les urnes, le premier gouvernement non-communiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est nommé. Le premier domino vient de tomber sur le bloc soviétique.

Dans les tumultes politiques et sociétaux de cette Pologne qui écrit sa propre histoire et celle de tout un continent avec, Sebastian, fils unique, grandit avec l’obsession du football sauce européenne. Il n’a que quelques jours quand son père glisse dans son berceau une réplique miniature de ce ballon rond flanqué de pentagones sombres. Rien de bien surprenant venant d’Henryk, joueur professionnel de soccer dans un pays où les supporters les plus hystériques passent plus de temps à balancer des bouteilles sur le terrain qu’à regarder le match. Un gagne pain qui le force à valdinguer d’un coin à l’autre du pays au gré de ses transferts comme une vulgaire marchandise qu’on échange contre un maigre chèque. Si Seb passe les premiers mois de sa vie à Wałbrzych, la petite famille s’envole à Mielec pour 6 saisons dès l’été 78, à 250 bornes au sud-est de Varsovie. En 1981, international et au sommet de sa carrière, Henryk rate le dernier cut des sélectionnés qui s’envoleront disputer la Coupe du monde en Espagne l’été suivant. Sa chance vient de passer. Un nul sans but face à l’Italie de Dino Zoff, même punition face aux bizuts camerounais de Roger Milla puis un feu d’artifice face au Pérou (5-1), les Aigles Rouge et Blanc finissent en tête de leur groupe. Au second tour, reversés dans une poule avec la Plat Pays et la Mère Patrie, les Polonais ne laissent pas une chance aux Belges (3-0) et se neutralisent avec l’Union Soviétique (0-0) pour de nouveau finir brillamment en pôle. Battus en demi-finale par ces satanés Italiens (0-2), en route vers le titre, ils se consolent en achevant des Bleus meurtris dans le match pour la 3e place (3-2). Une épopée qu’Henryk regarde à la télévision. Enthousiaste et amer à la fois.

Après un bref détour par Cracovie, il retourne à Wałbrzych en 1985. Retour à la case départ. Un an plus tard, Sebastian a 8 ans quand son père prend un aller simple pour les États-Unis. À 33 balais, sa carrière de footballeur sur respirateur artificielle, il laisse derrière lui son unique rejeton et Halina, sa jeune épouse. Des piges à Bridgeport, Connecticut, et Yonkers, dans l’État de New York ; mais surtout, l’espoir discret de « trouver une vie meilleure en Amérique, » avoue-t-il. Quand son visa expire, Henryk Janikowksi brave la police de l’immigration et reste sur le providentiel sol américain. Trois ans plus tard, en goujat accompli, il divorce d’Halina pour épouser une Ricaine.

« J’étais seul, j’étais amoureux et c’était ma seule chance de pouvoir rester, » plaide-t-il dans Sports Illustrated.

En 93, devenu ado et orphelin d’un père parti en solitaire, Sebastian vit seul avec sa mère dans une Pologne en proie à une profonde instabilité politique et qui regarde silencieusement les dernières troupes russes quitter son sol. Depuis 8 ans, ils vivent à l’étroit dans un petit trois pièces de Wałbrzych. Si Halina décroche parfois des petits boulots à droite à gauche pour mettre du beurre dans les épinards, le duo survit essentiellement grâce aux dollars qu’Henryk continue d’envoyer de l’autre bout du monde par acquis de conscience. Un argent précieux qui arrive un jour accompagné d’une VHS intitulée NFL Greatest Hits. Discrètement, à pas de velours, le football vient de s’immiscer dans la vie de Seb. À l’école, le gamin passe d’interminables heures à frapper dans un ballon. Rond celui-ci. Son issue de secours. Son passeport vers une vie meilleure. « Je savais toujours où le trouver, » confie sa mère. À 12 ans à peine, il se soule déjà à la vodka pour tuer l’ennui profond de cette vie morne, Seb se met à sécher l’école et zoner dans le hall d’entrée du piscine. « Parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire. Il pleuvait toute la journée, » se justifie-t-il dans les pages web d’ESPN en 2012.

Trois fois, au bout d’épuisantes heures d’attente et de nuits blanches passées à faire la queue devant le consulat américain dans l’espoir d’obtenir un visa providentiel, Seb et Halina se font recaler. À 15 piges, fan fini du Milan AC de Baresi, Maldini, Van Basten, Costacurta, Rijkaard et Papin, il est même sélectionné par les U17 polonais. Un an plus tard, il reçoit une lettre de son père. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise : en passe d’épouser une citoyenne américaine, il demande le divorce. La bonne : au nom du regroupement familial, il est en droit de faire venir son fils et de lui offrir de facto la résidence permanente. Une union qui scelle aussi le sort de sa mère. Épouse reniée, Halina devra rester en Pologne, elle. Insensé. Impossible pour Seb. Consciente de ce qu’il y a de mieux pour son rejeton, sa mama lui fait finalement entendre raison. Deux semaines plus tard, elle abandonne son fils unique aux portes du terminal de l’aéroport en sanglots. Il grimpe dans un avion pour la première fois de sa vie. Un moment déchirant.

« Les adieux à l’aéroport ont été très durs, » se souvient-elle dans Sports Illustrated, la voix tremblante. « Sebastian ne voulait pas m’abandonner. Je lui ai dit d’y aller. Je lui ai dit que je le rejoindrais un jour. »

Des larmes. Beaucoup de larmes se souvient Sebastian. Incapable de se résoudre à l’idée de laisser sa mère seule derrière lui. Au bout de la grosse dizaine d’heures de vol, l’aéroport JFK et un homme qu’il ne connaît plus. En 8 ans, Henryk ne leur a rendu visite qu’une seule fois. Gauches, intimidés, le père et son fils ne savent pas comment s’y prendre. « […] hug, bise, poignée de main ou high five, » ils ont égaré le mode d’emploi dans le désert de ces longues années d’absence. Une rapide étreinte maladroite, gênée presque, et les deux hommes tracent vers la Floride. Après deux ans à taquiner le ballon sur les terrains US, Henryk a finalement raccroché et est allé s’installer à Orlando avec sa nouvelle compagne. Là-bas, il s’occupe de la maintenance d’une maison de repos. L’homme à tout faire. Une drôle de reconversion pour un ancien professionnel du ballon rond.

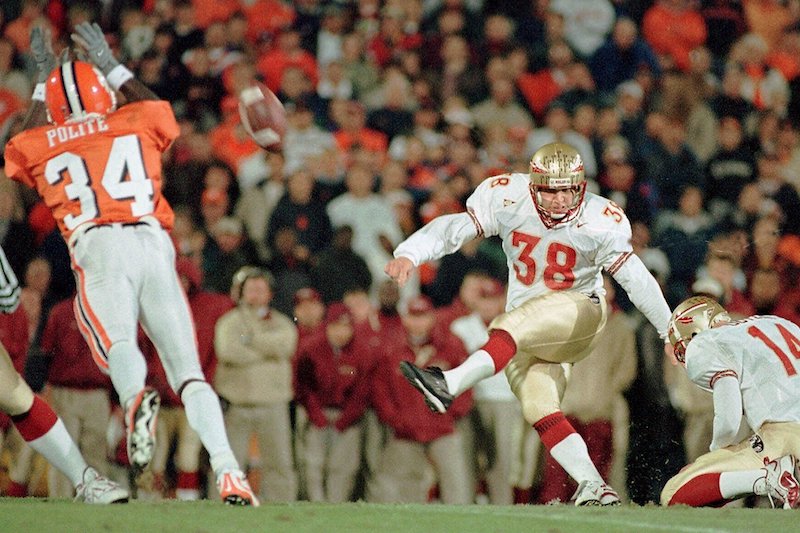

En novembre 94, quelques mois seulement après l’arrivée de Seb sur le sol US, son père l’emmène au Citrus Bowl pour une affiche de rêve entre un Fighting Irish de Notre Dame ressuscité depuis l’arrivée de Lou Holtz à la chaire et des Seminoles de FSU en route vers le premier titre de leur histoire. Un ballon ovale, 22 gladiateurs en armure, le jeune Polonais a déjà le béguin pour ce sport qu’il ne connaissait qu’à travers cette énigmatique cassette vidéo. « En voyant ces 80 000 personnes surexcitées dans le stade, j’ai su que l’envie de jouer au football me viendrait un jour, » admet-il à Ivan Maisel de SI en novembre 97. En attendant son heure, chaque minute qu’il passe dans l’une des salles de classe de la Orangewood Christian Academy est aussi traumatisante qu’un rendez-vous chez le dentiste. Inscrit en seconde, Sebastian se prend la barrière de la langue en pleines gencives. Et quand il s’enfuit enfin de cette école aux allures de prison en fin d’après-midi, c’est pour se retrouver à la maison, enseveli sous une montagne de devoirs dans une idiome qu’il galère encore à décrypter. Seul face à une montagne. Sa confiance en soi est mise à l’épreuve au quotidien.

« Tous les jours j’avais l’impression d’être un imbécile, » explique-t-il à Tim Layden de Sports Illustrated en 99. « Je me souviens d’un fois où ma prof d’anglais m’interroge et je ne comprends même pas ce qu’elle me dit. Ça m’a vite servi de motivation. J’ai rapidement compris que si je voulais rester dans ce pays, je ferais mieux d’apprendre à parler anglais au plus vite. »

Loin du stress des salles de cours, un ballon rond rassurant entre les crampons vissés, il rejoint les U19 des Lions d’Orlando. Beau bébé flirtant avec les 100 kilos, Sebastian impressionne Angelo Rossi par sa vivacité dans les petits espaces et sa patate gauche phénoménale. Au contact de ses nouveau coéquipiers, sa langue se délie un peu et ses progrès en anglais son notables malgré une prononciation parfois douteuse. Quelle heure est-il ? 12h30. Twelve-thirty. Ou « twelve-turkey » dans la bouche du jeune Polonais. Dès son premier entraînement, il catapulte une frappe d’une brutalité indécente qui ébranle le cadre et fait reculer les cages de 15 bons centimètres se souvient le coach argentin. « Je suis tombé amoureux de sa frappe de balle, » reconnait-il sans honte. Surtout, le natif de Buenos Aires passé par les terrains de la défunte NASL sonde en lui un véritable potentiel et suggère à son père de le transférer à Seabreeze High, où il officie également comme entraîneur, et dont le programme bénéficie d’une bien meilleure exposition. Le genre de visibilité qui pourrait attirer les recruteurs universitaires. Henryk accepte, mais choisit de rester à Orlando et d’abandonner une nouvelle fois son rejeton.

« J’avais 16 ans, je débarquais dans un nouveau pays et tout ce que je savais faire, c’était jouer au soccer, » se souvient Seb dans les pages web du San Francisco Chronicle en octobre 2016. « Je ne parlais pas bien la langue, je ne connaissais personne, ça a été vraiment dur. »

Heureusement, le ballon rond va accélérer son intégration et son acclimatation. Pendant 2 ans et demi, Seb va vivre sous le toit de son coach et de sa smala. Conformément aux règles en place en Floride, le Polonais doit renoncer à son année de junior s’il veut être transféré. Un contretemps auquel il consent volontiers. Pour compenser cette année blanche, Angelo l’embarque avec lui pour une escapade de 2 semaines en Argentine. Là-bas, il tire quelques ficelles pour le faire participer à deux rencontres amicales. Deux exhibitions qui suffisent à convaincre un club de lui offrir un contrat pro et un séduisant chèque de 1,8 millions de dollars. Encore ado, intimidé par les exigences du professionnalisme et paralysé par la perspective de devoir dompter une autre culture et une nouvelle langue, il décline l’offre et rentre en trombes à Daytona Beach et son interminable front de mer sablonneux.

Seb a beau n’avoir encore jamais décoché la moindre frappe pour la Seabreeze High, son talent ballon au bout du pied se propage comme une traînée de poudre dans les couloirs du lycée et fait vite grimper sa cote de popularité. Si bien que les casqués commencent à s’intéresser à lui. Joueur de ligne, Brad Cjeka le harcèle littéralement pour qu’il vienne tester sa patte gauche avec un autre ballon. Il veut voir ce que ce gros type au physique de linebacker a dans le corps. Au bout de la 102ème fois, Sebastian finit pas céder. Un aprèm, il se pointe sur le terrain bariolé de blanc des footeux. En shorts et baskets, il dépose ce drôle de ballon sur son tee, pile sur la ligne d’en-but puis se retourne. Dos aux poteaux jaunes, l’immensité du terrain face à lui, il prend deux pas d’élan et, dans un bruit sourd fracassant, catapulte le cuir au-dessus, très largement au-dessus de Kerry Kramer, pourtant planté sur la ligne médiane. « Un de mes assistants était dans l’autre en-but et le ballon l’a dépassé sur un des rebonds, » se souvient le coach des Sandcrabs. Un coup de pied obscène de 70 yards. Les 120 ados et coachs qui batifolaient aux quatre coins du terrain sont tous figés. Scotchés par ce qu’ils viennent de voir. Sur le coup, le Polonais ne voit rien, lui. Mais rapidement, il va prendre goût à ces regards autant scrutateurs qu’admirateurs.

« Frapper fort dans un ballon de soccer m’a toujours semblé facile, et j’ai tout de suite aimé en faire de même avec un ballon de football, » explique-t-il au San Francisco Chronicle en 2016. « Frapper dans un ballon c’est l’essence même du soccer, alors la réaction des types du football en me voyant faire m’a évidemment amusée. »

L’année suivante, senior, il enfile un plastron pour la première fois de sa vie et signe un honorable 9 sur 15 en prenant un pied d’enfer à martyriser des ballons ovales, courir après une balle ronde et traîner avec ses nouveau potes en étrennant sa nouvelle image de cool kid du lycée. Très vite, chacune de ses apparitions vire au spectacle. En match, mais pas seulement. Un jour, à l’entraînement, il claque un field goal astral de 82 yards. Les exploits de Seb et son crâne rasé étincelant, la faute à une alopécie qu’il admet difficilement, deviennent une attraction locale. « Il pouvait y avoir jusqu’à 20 bagnoles alignées le long de la clôture remplies de gens venus voir Sebastian s’entraîner, » décrit Kramer. Parmi eux, des recruteurs discrets qui s’invitent également aux matchs pour épier ce gros bonhomme qui commence à faire jaser à travers tout le Sunshine State. Pour sa première année de footballeur en armure, il passe 4 taloches de plus de 50 yards, dont une libératrice de 60 en fin de saison dans un succès clé face aux Panthères de Palatka. Dans l’assistance ce jour-là, Bill Sexton. Chasseur de têtes de Florida State et coach adjoint de l’éternel Bobby Bowden, l’homme aux 5 titres de conférence en autant de saisons depuis que les Seminoles ont abandonné leur statut de programme indépendant pour rejoindre l’ACC. Celui grâce auquel FSU a décroché le titre 93, portée par la future légende des Bucs Derrick Brooks en défense et le quarterback Charlie Ward, Heisman Trophy et 26e choix général des… New York Knicks en 94. Sexton a beau supplier Bowden de mettre la main sur le canonnier polonais, le vieux coach s’obstine à refuser. À quoi bon ? Bill Gramatica, redshirt freshman et frangin de Martin, botteur des Buccaneers à l’époque, attend tranquillement son heure. Pas résigné pour autant, l’assistant parvient à convaincre Bobby de jeter un oeil à ses bandes vidéos.

« J’ai regardé ce type et j’ai gueulé à Billy, ‘Qu’est-ce que tu fous là ? Va le signer » se souvient, amusé, Bowden dans les pages de Sports Illustrated.

Le moment du choix venu, impressionné par la poigne de Bowden, Sebastian n’hésite pas longtemps. Également courtisé par les Gators de Steve Spurrier, il opte finalement pour FSU « parce qu’il tapent plus de field goals que Florida. » Il a beau avoir planté 69 buts en 24 rencontres de soccer, délivré les siens d’une bicyclette dans le money time, décoché plusieurs minasses mémorables de plus de 35 mètres, envoyé un défenseur sur le flanc jusqu’à la fin du match après que le malheureux ait tenté de contrer un de ses boulets de canon et attiré l’attention de programmes prêts à le laisser jouer au foot et au football, il a suffi d’une année pour que la fièvre du gridiron le contamine. Irradié par ce sport à l’intensité si américaine et ce poste à l’exigence presque grotesque, où le moindre écart fait de vous un nul, un raté, un zéro. Si bien qu’au printemps suivant, Janikowski débarque à Tallahassee et son campus de brique rouge hérissé de palmiers.

Le sémillant Séminole

Un an après avoir découvert le ballon oval, son anglais au fort accent polonais désormais affuté, mais manquant cruellement d’expérience sur le terrain, il est logiquement nommé doublure de Bill Gramatica, mais ne fait pas banquette à temps complet pour autant. Utilisé sporadiquement pendant les 4 premières semaines, il est finalement promu titulaire après la fessée XXL infligée aux Hurricanes de Miami. Furieux, Gramatica abandonne ses cours, claque la porte en ferraille de son vestiaire avec fracas, exige d’être transféré et quitte l’université d’État pour l’Université du Sud de la Floride. Un choix sanguin qui n’empêchera pas le natif de Buenos Aires d’être drafté au 4e tour en 2001. Le 13 septembre 1997, pour son 2e match universitaire et le premier dans l’intimidant Doak Campbell Stadium des Noles, Seb expédie un field goal de 49 yards jusque dans la 5e rangée. À 15 yards derrière les poteaux jaunes. Trois semaines plus tard, face aux rivaux de Miami, son coup d’envoi vient se fracasser contre le poteau droit. À 5 bons mètres au-dessus du sol. À 70 yards de son point de départ. Plus que le kicker à la frappe pachydermique qui enthousiasme les fans et les médias, c’est l’athlète qui séduit Bowden

« Il ferait un excellent linebacker ou tight end, » admet-il dans Sports Illustrated en 1997. « Si seulement je n’avais pas peur qu’il se blesse au pied. »

Très vite, Sebastian, son accent à couper au couteau et son tempérament taquin habilement dissimulé sous un visage figé dans l’indifférence sont adoptés par le vestiaire. « Impossible de ne pas l’aimer, » reconnait le head coach. En 1997, le temps des trois mois que le statut de touriste octroie aux visiteurs, il a le bonheur de pouvoir de nouveau serrer sa mère dans ses bras. Un visa qu’elle n’aura pas obtenu grâce aux efforts déployés par les parents de Karrie Grigat, sa copine, qui iront jusqu’à embaucher un avocat. Non, un simple bout de papier aura suffi pour recevoir l’étampe magique. Un journal avec, placardée en une, une photo de Sebastian en train de maltraiter un ballon. « C’est mon fils. » Arrivée en novembre avec une valise remplie de vodka polonaise, elle assiste même au triomphe des Seminoles face aux Buckeyes lors du Sugar Bowl le premier jour de 1998.

Loin des terrains et de l’amour maternel, près des lignes de fûts de bistrots qu’il fréquent jusqu’à 4 fois par semaine, muni de sa fausse carte d’identité, il impose un rythme insoutenable. Impossible à suivre même pour ses coéquipiers les plus robustes. Véritable glouton, buveur de bière à la soif inétanchable, il peut passer des nuits entières à vider des tables de billard de leurs encombrantes locataires tout en éclusant bière sur bière sans rien laisser paraître. « Il boit de la vodka comme on boit du lait, » s’amuse Clay Ingram, long snapper et coloc de chambre de Seb, sur ESPN.com en juillet 2012. Un Super Saïyen de la cuite.

« Personne dans l’équipe ne peut suivre son tempo, » concède Ingram dans les pages de Sports Illustrated en décembre 99. « À part un ou deux de nos gros linemen offensifs les plus vieux. Mais à poids égal, il est imbattable. »

Une hygiène de vie douteuse pour un sportif de haut niveau, mais qui ne nuit aucunement à ses performances balistiques. À l’entraînement des Seminoles, il claque régulièrement des missiles sol air de 70 yards. En 98, le defensive back Abdual Howard a la mauvaise idée de bloquer une ogive de son coéquipier à l’entraînement. Étendu au sol, les mains meurtries, l’ombre de Janikowski se penche au-dessus de lui et lâche de sa voix terminatoresque : « Abdual, ne fais plus jamais ça. Ça va te faire un mal de chien à chaque fois. » Plus jamais il ne fera une bêtise pareille. Un an plus tard, l’un de ses doigts porte encore les stigmates de l’impact. Pourtant, les nuit blanches et le peu d’intérêt que Janikowski porte aux cours ont plus d’une fois failli lui coûter sa place à FSU. « J’ai dû travailler comme un taré durant le printemps et l’été pour pouvoir jouer cette année, » reconnait-il à l’automne 99. L’été précédent, il a la mauvaise idée de dégainer les poings dans un bar de Tallahassee et est inculpé après avoir refusé de quitter le périmètre comme le lui avait ordonné des policiers magnanimes arrivés sur place pour calmer la baston. Trois mois plus tard, entre deux violations du couvre feu imposé par Bowden, y compris la veille d’un Bowl, il récidive dans un autre rade du coin. Son crâne rasé, son tempérament moqueur planqué derrière un visage de marbre et son physique de videur sont souvent autant d’invitations à la provocation pour des petites frappes éméchées en quête de frissons qui veulent impressionner leurs potes. Et son coach a beau lui répéter de ne pas céder aux invectives, ça n’est pas toujours chose aisée pour ce sanguin qui cache bien son jeu. Surtout quand il est généreusement imbibé.

« Quand quelqu’un dit vodka, son regard s’illumine, » s’amuse Cjeka, son pote du lycée lui aussi recruté par Florida State. « Mais il l’encaisse bien. »

Seb passe à deux doigts d’être renvoyé en Pologne quand il tente de soudoyer un flic qui est en train de passer les menottes à un de ses amis avant d’être arrêté avec de la drogue dans les poches quelques semaines plus tard. Malgré ces nombreux écarts de conduite attribués à sa jeunesse, Janikowski maintient un niveau d’exigence infernal avec lui-même sur le terrain. Comme lorsqu’il rate la cible à plusieurs reprises face à Wake Forest et s’envoie copieusement balader, crache à haute voix toute la frustration qu’il ressent contre lui. Comme s’il avait lâché l’équipe. Comme s’il avait abandonné ses frères d’arme. Pourtant, au coup de sifflet final, les Demon Deacons pointent à 23 longueurs des Noles. Pas de quoi s’en vouloir. Seulement, au fond de lui, le kicker sait qu’il a raté son match et que sans l’application de ses partenaires, l’issue aurait pu être toute autre. Malgré ses frasques et les punitions qu’il impose à son protégé, coach Bowden a besoin de lui. « Il n’y a qu’un Janikowski. » Tout le programme a besoin de lui et de sa guibole gauche.

« C’est un mec amical, mais dès qu’il avale de l’alcool, il devient bagarreur et méchant, » explique le tight end Ryan Sprague dans les pages web d’ESPN en juillet 2012. « En boite, il se met en mode Sebastian-la-Superstar. Il monte sur ses grands chevaux. S’il croise quelqu’un qu’il apprécie, il va être blagueur. Mais s’il aperçoit quelqu’un à qui il ne veut pas parler, il va lâcher, ‘Dégage de ma vue.’ Enlevez l’alcool de sa vie, et tout ce que je vous raconte n’existe pas. »

En dépit de ces quelques moments de frustration personnelle, Seabass, comme le receveur Peter Warrick a décidé de le surnommer pour élaguer ce prénom bien trop long à prononcer, semble pourtant insensible à la pression. Inatteignable. Hermétique. Comme dans le marais de Gainesville fin novembre 1999, dans une affiche électrique entre la meilleure équipe NCAA et les numéro 3 de Florida. Dans le 3e quart d’une partie suffocante, Sebastian pénètre à petites foulées sur le terrain pour aller balancer une taloche de 49 yards. Quelques secondes plus tôt, alors que toute l’équipe spéciale tatane attend sur la touche, il se tourne vers son long snapper et lui balance avec son accent polonais, « Toi être terrifié ? » Puis il se tourne vers Marcus Outzen et lui dégaine en pleine tronche : « Contente-toi de tourner ce p**ain de ballon, ok ? » Jamais le quarterback-holder n’a oublié de bien tourner les lacets loin du point d’impact. Il a toujours été un allié pointilleux. Pour Janikowski, une façon de rameuter les troupes. Tout le monde pénètre sur le terrain en silence, exécute sa tâche à la perfection et le ballon plane entre les perches jaunes. Presque tout le monde en fait. Épinglés pour un delay of game, on recule de 5 unités et tout est à refaire. De 54 yards, d’un calme olympien, le Polonais et ses soldats récitent leur partition, égalisent et le buteur revient vers le banc en se moquant des fans des Gators et de leur traditionnelle imitation de la gueule claquante d’un alligator.

« C’est comme si quelqu’un avait tiré un coup de feu quand il frappe dans le ballon, » se souvient, Kerry Kramer dans les pages de SI en décembre 1999. Ses oreilles en vibrent encore. Les jambes écartées, penché en avant dans une position aussi désagréable que peu avantageuse, Clay Ingram n’a jamais vu la moindre de ses tentatives pourtant, « mais j’ai entendues chacune d’elles, » précise le long snapper un brin tatillon des Seminoles. À quelques semaines du Sugar Bowl 99, Sebastian est étendu de tout son mètre 85 sur le bord d’une piscine d’Orlando. D’ici quelques heures, sous l’oeil des caméras, il ira chercher le Lou Groza Award récompensant le meilleur botteur universitaire. Son deuxième. Consécutif qui plus est. Un cas doublement unique dans l’histoire de cette récompense. Le crâne lisse scintillant au soleil, il repense au petit appart de Wałbrzych qu’il partageait avec Halina. Tout ça lui semble si loin. C’était il y a 6 ans à peine pourtant. 6 ans depuis qu’il a laissé sa mère derrière lui pour partir vers l’inconnu. S’il avait su que sa vie ferait une telle embardée.

« J’arrive pas encore à réaliser, » concède-t-il à SI. « Tout ça est beaucoup trop incroyable. »

Même ses cuites et ses bastons des premières années à FSU sont désormais loins dans sa tête. Il boit moins de vodka et a appris à maîtriser ses nerfs testostéronés. Ou presque. Le 31 décembre 1999, à quelques jours du match le plus important de sa vie, il viole un énième couvre-feu pour copieusement arroser le nouveau millénaire. Quatre jours plus tard, sous la voûte du Superdome de NOLA, Seabass fait ses adieux aux Noles en grandes pompes. Un 5/5 sur conversion et une gifle tranquille de 32 yards pour donner du relief au score. 46-29. FSU inflige leur seule défaite de la saison aux Hokies de V-Tech d’une fougueux freshman nommé Michael Vick et décrochent le second titre de leur histoire. L’apothéose.

Si tout ce qui lui arrive se bouscule dans son crâne, Sebastian a pleinement pris la mesure des opportunités qui s’offrent à lui. À bientôt 21 ans, son régime à base de bière fraiche autour d’une table de billard de Tallahassee et de buffets à volonté a fait grimper l’aiguille de sa balance jusqu’à 117 kilos inhabituels pour un kicker. Entre son année de sophomore et celle de junior, il a pris 18 kilos de muscles généreusement badigeonnés de gras. Inhabituelle, comme sa volonté fièrement affichée de faire l’impasse sur son année de senior pour se présenter prématurément à la draft. Un cas rare pour un buteur, audacieux même, mais qui sonne pourtant comme un évidence pour celui qui pourrait bien devenir le botteur le plus haut-drafté de l’histoire de la NFL d’ici quelques semaines. Observateurs AFC comme NFC s’accordent : « Il a la jambe la plus puissante jamais vue pour un type sortant de la fac » et « ses coups de pied sont impossibles à retourner. » Il faut dire qu’il n’est pas un simple artilleur, mais un véritable athlète. Ne soyez pas induits en erreur par son léger surplus de masse graisseuse, le bonhomme est capable de soulever 180 kilos au développé couché et de claquer un 4,6 aberrant sur 40 yards. Un kicker coincé dans un corps de linebacker.

En trois ans dans le nord-ouest de la Floride, l’artilleur polonais s’est fait une réputation de bazooka humain. S’il tourne à un honorable 78% de réussite, c’est la puissance décoiffante de sa patte gauche qui impressionne. S’il n’a converti que 4 tentatives de 50 yards ou plus, ce sont ses frappes décoiffantes sur les coups d’envoi qui déboîtent plus d’une mâchoire. Plus des deux tiers finissent en touchback. Quatre d’entre eux traversent tout le terrain pour aller achever leur course entre les perches jaunes, 75 yards plus loin. Des exploits de mammouth qui lui valent deux pin’s de All-American et font de lui le seul non-Américain à décrocher le Lou Groza Award. Une première qui perdurera jusqu’à ce que l’Américano-Écossais Graham Gano puis le Brésilien Cairo Santos soient honorés une dizaine d’années plus tard. Un nouveau chapitre s’ouvre. Un chapitre qu’il espère bien pouvoir vivre avec Halina auprès de lui. Car c’est là l’une des principales raisons de son grand saut précipité vers la NFL. Après ses premiers chèques de paye, il espère pouvoir apporter les garanties financière suffisantes à une immigration US particulièrement frileuse et stricte.

Al dévisse

Le 15 avril 2000, il a réservé un petite salle du Tomoka Oaks Gold & Country Club d’Ormond Beach, longue bande de sable collée au nord de Daytona Beach, pour l’occasion. Son père est là. Paul Healy, son agent, aussi. Les autres invités devraient arriver en fin d’après-midi. Début du premier compte à rebours à midi, 10 minutes entre chaque choix, les choses sérieuses devraient s’amorcer vers le deuxième tour pour Janikowski. Les Bears sont en tête de liste pour s’octroyer les services de sa jambe bionique. Détendu, un confortable pantalon noir, un large t-shirt vaguement blanc dans lequel il flotte et son inévitable casquette à l’envers, dans une pièce sombre au mobilier vieillot, loin des costumes trois pièces des stars du futur qui défileront à tour de rôle sur le podium du Theatre at MSG pour aller serrer la paluche de Paul Tagliabue. LaVar Arrington, Peter Warwick, son coéquipier de FSU, Jamal Lewis, Corey Simon, un autre Seminole, Thomas Jones, Brian Urlacher, John Abraham. Un à un, les gros couteaux sortent de leurs étuis. L’après-midi bat son plein quand Al Davis dégaine un de ses coups de magie. À Ormond Beach, le téléphone de Paul Healy claironne. Au bout du fil, un des pontes de l’exécutif des Raiders.

« Paul ? C’est Bruce Allen. Je voudrais qu’on discute un peu de Sebastian, » se souvient le représentant de Janikowski auprès d’ESPN en avril dernier.

L’agent n’en croit pas ses oreilles. Pendant ce temps-là, sur l’écran de télévision juste devant lui, les 49ers viennent de repêcher Julian Peterson. La franchise d’Oakland est on the clock. Ça ne peut-être qu’un hasard. Hailey et Janikowski restent prudents. Il est encore bien trop tôt. Surtout, les Californiens n’ont jamais manifesté le moindre intérêt jusqu’à aujourd’hui. Pas la moindre question. Pas le moindre coup de téléphone. Nada. À l’inverse de Rams, Chiefs et surtout Bears qui font partie d’une shortlist bien connue. Mais pas les Black & Silver. Et voilà qu’à quelques secondes d’annoncer leur choix aux yeux du monde, Bruce Allen lui débite un véritable interrogatoire sur son passé, sa maturité et sa faculté à gérer la pression tout en n’oubliant pas de mentionner qu’un rapide coup de fil à la police de Tallahassee serait indispensable. Hailey défend son poulain avant que Seb n’empoigne le combiné en personne pour assurer avoir appris de ses erreurs du passé. Satisfait, sans livrer le moindre indice, Allen raccroche.

Mutiques, les deux hommes se rasseyent et regardent fébrilement les secondes s’égrainer sur le compteur d’Oakland. Paul Haley s’attend à recevoir un autre appel de confirmation de Bruce Allen. D’interminables secondes s’écoulent sans que rien ne se passe. Dommage se dit-il. Ça aurait été beau. Sur l’écran cathodique, Paul Tagliabue se présente au pupitre. « Avec le 17e choix général de la Draft NFL 2000, les Oakland Raiders sélectionnent Sebastian Janikowski, kicker, Florida State. » Hurlement de joie libérateur. Seb se bondit dehors et tape un sprint autour du court de tennis attenant. Quand Healy réalise enfin ce qui vient de se passer et le rejoint tranquillement à l’extérieur, le Polonais change subitement de tronche. « Hey ! C’est où Oakland au fait ? » Pas loin de San Francisco rétorque son agent en bégayant.

Un botteur dès le premier tour. Une première depuis Russell Erxleben, Longhorn drafté en 11e position par les Saints en 79 et emprisonné deux fois pour des magouilles financières depuis, et Steve Little, artilleur moustachu d’Arkansas repêché dans le top 15 par les Cardinals de St. Louis en 78. 1512. C’est le nombre de joueurs draftés au premier tour depuis 1970 et la fusion entre l’AFL et la NFL. Parmi eux, seulement 3 kickers. 0,20% de l’ensemble des heureux élus du round 1 des 50 dernières années. Un grain de sable. Un cas rarissime. Une première en deux décennies. Une folie comme seuls les Raiders savent les faire. Depuis l’immense Jason Hanson, choix de 2e tour des Lions en 1992, aucun botteur n’avait été sélectionné aussi haut. Deux choix après Seb, les Seahawks drafteront Shaun Alexander. Le 199e homme de cette cuvée, un certain Tom Brady. Ivre de joie, enfin calmé, il empoigne le téléphone pour annoncer la bonne nouvelle à Halina sous le regard tendre d’un père immensément fier. La Californie, c’est bien ce coin des États-Unis où il y a toujours des séismes s’interroge sa mère poule. Le visage du Polonais s’illumine.

Énième fantaisie d’Al Davis, propriétaire aussi génial qu’insondable, manager général à avoir draflé le seul punteur intronisé au Hall of Fame au premier tour du repêchage de 1973, homme aux méthodes parfois dictatoriales qui avait refusé de drafter Brett Favre en 1991 contre l’avis de tous pour se rabattre sur Todd Marinovich ? La vérité est nettement plus complexe. Depuis leur retour à Oakland en 1995, les Silver & Black n’ont pas connu la moindre saison dans le vert. Depuis trois saisons, ils sont mêmes plombés par des kickers désastreux. Les 59% honteux de Cole Ford en 97. Les indigents 63% de Greg Davis un an plus tard. Le médiocre 65% de Michael Husted qui lui doit son poste à 3 semaines de la fin d’une saison où leurs 8 défaites se jouent à 7 points ou moins. 4 fois, un field goal aurait suffi. Pas un pour rattraper l’autre. Pire, en plus de viser comme des pieds, les trois artilleurs n’ont rien dans le gigot. Aucune puissance de frappe. La saison dernière, Husted et Joe Nedney, son suppléant intérimaire, n’ont tenté que 5 coups de pied de 50 yards ou plus et n’en ont converti qu’un seul. Le monarque de 70 balais fulmine. Une question redondante anime vite les discussions des décideurs : quel est le type qui nous aurait fait gagner 4 matchs de plus que l’an passé ? Dans l’esprit du propriétaire au lunettes fumées, la réponse sonne comme une évidence : un buteur compétent.

« Ça a été un sérieux point de désaccord avec Jon, absolument, » confirme Greg Papa, ancienne voix des Raiders pendant 20 ans et proche de Davis, sur ESPN en avril dernier. « Il ne voulait pas du botteur, il le voulait le receveur. Mais Al voyait les choses comme tel : la position qui peut nous permettre de faire le plus progresser l’équipe en une seule acquisition est celle de kicker. Ça lui trottait dans la tête depuis des mois. Je ne pense pas que Jon avait la moindre chance. »

Sylvester Morris, receveur de Jackson State et futur bust magistral des Chiefs, ou Shaun Alexander, work horse d’Alabama au sol, future machine à marquer aux 100 touchdowns sous la tunique argentée des Seahawks et MVP en 2005 . Si Al Davis et une majorité croissante des scouts d’Oakland sont de plus en plus convaincus par l’option polonaise, le coach Jon Gruden a d’autre idées en tête. Surtout, il veut mieux épauler un Rich Gannon qui approche de la quarantaine. Malgré 6 petits choix seulement, dont 3 seulement dans les 4 premiers tours, c’est finalement le tout puissant proprio-GM qui aurai le dernier mot. Le coach devra se contenter de la vitesse de Jerry Porter, receveur de West Virginia, au round suivant. Un pari qui ne fera par payer qu’en 2004 et 2005. Au 5e tour, les Raiders poursuivent le lifting de leurs équipes spéciales en mettant le grappin sur Shane Lechler, punteur de Texas A&M qui s’apprête à entamer une carrière de 17 années d’excellence. Le tout meilleur de ce nouveau millénaire. All-Decade Team 2000 et 2010. Si Sebastian savoure ce moment d’histoire, il réalise soudain les attentes qui accompagnent un tel pari. Qu’est-ce qu’un kicker sélectionné aussi haut doit faire de plus que les autres ?

Quelques semaines plus tard, Paul Healy et Bruce Allen, le GM des Raiders, se retrouvent à deux pas de l’aéroport de Dallas, dans un bar sportif, pour négocier le contrat du Polonais. Soudain, sa tronche apparaît sur tous les écrans de TV qui tapissent l’établissement. La veille, Janikowski s’est fait arrêter en possession de GHB au cours d’une descente des flics dans tout un tas de bars. « Inutile de dire qu’aucun accord n’a été trouvé ce jour-là, » précise l’agent de Seb. Si la franchise d’Oakland. Il sera finalement acquitté, mais n’échappera pas aux remontrances téléphoniques de sa mère. Armée polonaise, risque d’expulsion, complications pour l’obtention de son visa, il prend très au sérieux le sermon qu’elle lui inflige.

« Alors je ne boirai plus jamais, » se promet-il. « Jamais. Je le fais pour ma mère. J’arrête. L’université est derrière moi désormais. Il est temps d’avancer. Ça ne m’amuse plus. J’ai la volonté en moi. Si je suis capable de taper un field goal de 70 yards, alors je suis capable de le faire. […] Je dois encore le prouver, mais je suis un homme nouveau. L’armée polonais ne peut pas venir me chercher. Dites-le leur. Dites-leur non. »

Une belle promesse qui tiendra le temps qu’il faudra.

Seuls Two

Son premier entraînement de rookie, il ne cogne pas le moindre ballon. Blessé à la cheville pendant une partie de basket entre potes, il doit essuyer sans broncher le savon que lui passe Jon Gruden. Pour son dépucelage dans le Black Hole d’Oakland face aux Chargers, il rate sa seule tentative de field goal et peut remercier un Ryan Leaf des grands jours. Dans une gabegie de football made in Californie, les Raiders s’imposent péniblement 9-6. De ses 13 premiers coups de tatanne dans la NFL, seuls 7 passent entre les perches jaunes. Mi-novembre, dans un Superdome qui lui rappelle tant de bons souvenirs, il manque le couvre-feu et se fait sucrer toute sa paye de match en guise de punition. « Janikowski butera gratuitement aujourd’hui, » lâche Gruden en grimpant dans le bus. En dehors d’une taloche de 54 yards à San Diego, il ne passe aucune de ses 4 tentatives de plus de 50 unités et conclut sa première campagne avec un 22/32 indigne d’un mec drafté au 1er tour. Une première année tumultueuse, amputée de deux rencontres à cause de pépins physiques, où la confiance de Sebastian est mise à rude épreuve. À tel point qu’il craint même d’être viré avant le terme de sa première année.

Dès la saison suivante, entre deux points de suture après s’être évanoui la tronche la première, ivre mort, sur le sol tout autant imbibé d’une boîte de nuit, il passe de 68,8% à 82,1% de réussite. Après un très léger fléchissement en 2002, il grimpe à 88% en 2003 malgré son premier échec sur conversion. Mais l’essentiel est ailleurs. Portés par un Rich Gannon plus fringuant que jamais, les Raiders règnent sans partage sur l’AFC Ouest pendant trois saisons. Trois saisons d’espoirs déçus. Pris à la gorge par les Ravens en finale de conférence en 2000. Écoeurés sous la neige de Foxboro lors du Tuck Rule Game l’année suivante. Écartelés par les Buccaneers lors du Pirate Bowl en 2002. Une finale où Sebastian doit se contenter d’un seul field goal. Une défaite à laquelle il pense encore aujourd’hui concède-t-il. En 20 ans, jamais les Raiders n’avaient été aussi proches de renouer avec leur glorieux passé. En trois saisons enivrantes dans la NFL, Seb a déjà joué 7 matchs de playoffs. Il n’en disputera plus qu’un seul sous le Silver & Gold d’Oakland. Plus d’une décennie plus tard.

« Après mes trois première années, nous sommes allés en playoffs chaque fois, et même jusqu’au Super Bowl, dans ma tête, je me disais, c’est comme ça que ça marche, » raconte-t-il à Sports Illustrated en juin 2016. « Chaque année, les playoffs. Puis 13 ans plus tard, toujours rien et tu te retrouves soudainement en plein désert. T’es chez toi à regarder ces saletés de playoffs et tous ces types qui sont là à jouer. Tu te dis, ‘Mec, on devrait être là. On devrait être en train de jouer.' »

S’il a appris de ses erreurs de jeunesse et malgré ses belles promesses, Seb n’a pas renoncé à picoler pour autant. Et en la personne de Shane Lechler, il s’est trouvé un partenaire de beuverie de haute volée. En 2002, il recroise d’ailleurs le chemin de ses potes des forces de l’ordre lorsqu’il est arrêté au volant en état d’ébriété. Privé de permis pendant 3 ans, il réalise qu’il serait peut-être tant de lever le pied pour de vrai et d’agir en adulte une bonne fois pour toutes. Pour lui, mais aussi pour les autres.

« Tu apprends à devenir un joueur professionnel, » reconnait-il dans les pages du San Francisco Chronicle. « Et puis tu finis par avoir des enfants. »

En 2006, Seabass vit sa 7e saison californienne. Arrivé dans la NFL sous le feu de projecteurs bien malgré lui, il traîne la réputation de monsieur patate. Pourtant, en 7 ans, il n’a transformé que 10 de ses 23 tentatives de 50 yards ou plus. En 2005, il n’en passe même pas une seule. Mais comme un vieux Bordeaux dont les tannins se libèrent aux fil des saisons, le Polonais semble gagner en puissance à mesure que les années passent. Aussi, ses coachs semblent de plus en plus disposés à le laisser pilonner de loin. En 2007, il s’essaie 7 fois sur ou au-delà des 50 et règle la mire comme la distance à trois reprises. L’année suivante, il signe un 6 sur 11 sur long courriers et s’impose comme l’artificier de l’extrême. Le 28 septembre 2008, Seb se glisse dans le livre des records en tentant le plus long coup de pied jamais tenté dans l’histoire de la NFL. Un coup d’essai de 76 yards qui manquera évidemment la cible. L’année suivante, dans un Cleveland Stadium balayé par un vent glacial qui vient caresser les rives gelées du lac Érié, il balance une tatanne de 61 yards malgré un mercure qui frôle le zéro et sans le précieux coup de pouce de l’altitude.

Le 12 septembre 2011, profitant cette fois-ci des 1585m d’altitude du Sports Authority Field at Mile High de Denver, il claque un coup de godasse de 63 yards et rejoint le Saints Tom Dempsey et le Broncos Jason Elam dans l’histoire. Le plus long field goal de l’histoire de la NFL. Une marque que Matt Prater effacera d’une unité 2 ans plus tard, sur la même pelouse basse pression. Il clôturera l’un des exercices les plus accomplis de sa carrière avec un sémillant 7/10 de loin et un solide 88,6% de réussite global qui lui vaudra la seule invitation au Pro Bowl de sa longue carrière. En 2013, enfin assagi pour de bon, marié et père de deux jumelles depuis un an, il doit s’ajuster à un nouveau holder. Shane Lechler parti à Houston, Marquette King devient son nouveau copilote. Après 13 années d’idylle alcoolisé et d’automatismes parfaitement huilés, la transition s’opère délicatement. Seb ne convertit que 21 de ses 30 tentatives. Son pire taux de réussite depuis 2005. Orphelin de son Robin.

« Ça prend du temps de s’habituer, » explique-t-il au San Francisco Chronicle. « J’ai eu le même holder pendant 13 ans, je n’avais pas à lui dire comment et où placer le ballon, rien de tout ça. S’il y avait du vent, Shane savait quoi faire, il connaissait tous les différents ajustements. Marquette a travaillé fort sur tous ces aspects et a fait du super boulot. »

Les deux hommes développent peu à peu leur complicité et Seabass retrouve une précision digne de ses standards. En 2016, à 38 piges et avec 17 saisons déjà au compteur, il pète le record de coups de pied longue distance en passant son 55e field goal de 50 yards ou plus, asseyant plus que jamais sa réputation d’artilleur longue portée le plus redoutable de l’histoire. Le temps de raccrocher, il en passera 3 de plus. Son record tiendra jusqu’au 3 janvier 2021 et un coup de tonnerre de l’inévitable Matt Prater en clôture de la saison régulière. La quarantaine approchante, Janikowski se sent plus jeune que jamais confie-t-il dans une rare entrevue accordée à des journalistes qu’il malmène avec autant de plaisir que les ballons. Une longévité qui ne doit rien au hasard.

« Je ne sens pas la moindre différence quand je frappe aujourd’hui, » confesse-t-il au San Francisco Chronicle. « Ma puissance de frappe… Je n’ai pas changé d’un iota. […] Tu t’entraînes plus fort. Quand tu es jeune, tu profites de ton talent. Mais dans cette ligue, tout le monde est talentueux. Ça ne te mènera pas bien loin. Alors tu redoubles d’efforts. »

Lorsqu’il quitte la baie de San Francisco en 2017, son CV est presque vierge. Un seul Pro Bowl en 2011. Une mention sur la deuxième équipe All-Pro la même année. Et rien d’autre. À part le titre incontestable de Patator. La guibole la plus décapante de toute la ligue depuis près de deux décennies. Le genre de titre qui n’apparaît pas sur un palmarès. Pourtant, sa réputation n’est plus à faire. En dehors de trois premières années aussi frustrantes que grisantes, il aura été le témoin privilégié d’une franchise qui s’enlise en pleine médiocrité. En caricature parfois. Valse des coachs (11 en tout), drafts calamiteuses marquées par une course à la vitesse navrante, le fiasco Jamarcus Russell, symbole d’une quête désespérée d’un quarterback capable de rallumer la flamme, 11 saisons dans le rouge entrecoupées de deux campagnes à l’équilibre en 2010 et 2011 aux allures de respiration pour mieux replonger, les Raiders sont à l’agonie et leur destin semble déjà s’écrire loin d’Oakland. Inébranlable Raider dans le marasme de ces années de décadence, Seb aura pourtant su conquérir le coeur de l’une des fan bases les plus passionnées et excentriques de toute la NFL. Des amoureux qui en auront bavé. Des amoureux qui auront dû supporter un spectacle lamentable pendant plus d’une décennie. Des amoureux qui devront bientôt dire adieu à leur équipe honnie et chérie à la fois. Des amoureux qui, de toutes ces saisons consternantes, ne retiendront qu’une chose. Un nom. Sebastian Janikowski. The Last Man Standing.

Dans un tourbillon de nullité où des dizaines de joueurs et coachs se seront crus dans un manège, un petit tour et puis s’en va, il aura été l’une des rares constantes. Ce mec qui inscrit les seuls points d’une attaque inoffensive incapable de planter le moindre touchdown. En 268 rencontres en noir, l’attaque sera restée muette à 29 reprises. 22 fois sur 29, il aura été le seul braqueur à inscrire son nom au score. Le bon soldat. Lui, et Shane Lechler. Quand les mercenaires attirés par l’appât du gain repartaient les poches pleines sans une once de remords et des défaites plein les bourses, laissant la franchise californienne dans un état encore plus pitoyable que celui dans lequel ils l’avaient trouvée, Sebastian, lui, encaissait stoïquement les critiques, le torrent de colère légitime de ces fans sevrés de joie.

« À certains matchs, on avait l’impression de ne voir que des maillots de Janikowski en tribunes, » se souvient Jerry McDonald, journaliste couvrant les Raiders pour Bay Area News Group, dans les pages web d’ESPN plus tôt cette année. « Je ne sais pas s’il aurait été autant adulé dans une autre équipe, mais il correspondait parfaitement aux Raiders. On avait l’impression que les gens se disaient, ‘l’équipe n’arrête pas de perdre, mais au moins ce type peut frapper à 10 bornes.’ Pendant très longtemps, il était tout ce que les fans avaient à se mettre sous la dent. »

Au fil des années il aura su se glisser dans ce paysage morose. Figure incontournable du vestiaire unanimement respectée malgré son tempérament taciturne. « Il est tout pour moi, » confirme Derek Carr. « Un mec à part. Une légende vivante. […] Un guerrier, » renchérit Marcel Reece. « Qui n’aime pas Seabass, » s’énerve presque Donald Penn, le meilleur pote de Jared Allen. Ses coups de savate de 70 yards à l’échauffement. Ses coups de pied aussi lunaires qu’inutiles dans des matchs dont l’issue semble trop souvent inéluctable. Puis l’après-match qui s’étire jusque tard dans la nuit dans un bar du coin. Comme au bon vieux temps de FSU. Seulement, Janikowski n’a plus rien à prouver et peut se permettre quelques écarts salvateurs. À l’heure de faire ses adieux, il jette un regard nostalgique sur ses premières années californiennes.

« Tellement de choses ont changé entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis parti, » réitère-t-il à ESPN au printemps 2020.

À commencer par son visage ridé, ses bajoues et son bouc grisonnant. Son sourire coquin et ses éclats de rire discrets n’ont pas changé, eux. Ni son accent polonais et son indévissable casquette à l’envers. En 2017, il ne reste que trois rescapés du premier millésime du nouveau millénaire : Sebastian Janikowski, évidemment, Shane Lechler, son meilleur pote pendant 13 ans, et Tom Brady, ce grand machin repêché au 6e tour. 17 ans plus tard, il tourne le dos à la baie de San Francisco avec 53 millions de dollars accumulés dans les poches pour une ultime pige dans la pluvieuse Seattle le temps d’une année. Le temps d’effleurer des ultimes espoirs de titre. Fidèle à lui-même, pas toujours le plus fiable, mais toujours spectaculaire et dans la moyenne haute de ses paires, il livre une copie propre à défaut d’être parfaite, mais la franchise de Rainy City est stoppée net par des Cowboys qui signent seulement leur 2 succès en playoffs en 10 ans.

À 40 piges, le dos endoloris, le compte en banque bien garni, trois petites filles et une femme qui l’aiment à la maison, il est temps de donner le clap d’une carrière fabuleuse à bien des égards. Il n’a pas révolutionné le jeu à la manière d’un Morten Andersen et d’un Jan Stenerud, il n’a pas illuminé malgré lui un Super Bowl à la manière d’un Garo Yepremian, mais il restera à jamais dans les mémoires de tous les mordus de ballons ovale des deux premières décennies du nouveau millénaire. Ce Patator polonais. Surtout, il restera éternellement lié à Oakland et à ces tristes Raiders. Le rare rayon de lumière dans le coeur sombre de fans sevrés de joie.

21:55

21:55 19:00

19:00 16:00

16:00 13:00

13:00 8:17

8:17 6:00

6:00 Hier

Hier Hier

Hier Hier

Hier Hier

Hier Hier

Hier Hier

Hier Hier

Hier 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr 22 Avr

22 Avr